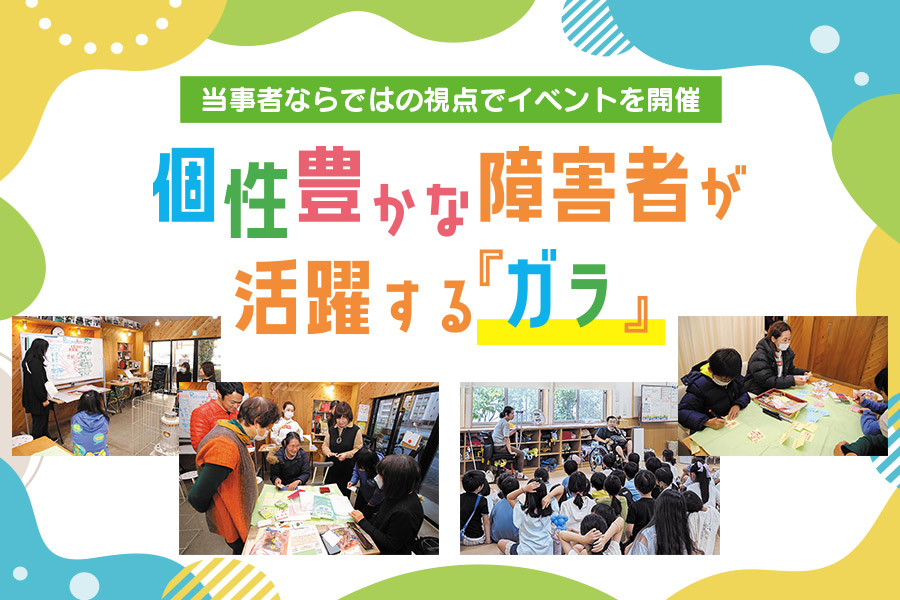

伏見区を中心に京都市などで活動している障害者の団体、「エイブル・パフォーマンス集団『ガラ(柄)』」。さまざまな形や色が集まってできる〝柄〟のように、一人一人の個性を活かし、地域との交流を進めています。

撮影/深村英司ほか

「このトランプを、目の不自由な人も一緒に遊べるように工夫してみてください」。講師をつとめる視覚障害者のけいこさんがそう言うと、参加者たちは頭をひねって、クローバー型の型抜きを使ったり、マスキングテープを数字の形に貼り付けたり。

「障害者のために特別な物を作らなくても、今ある物をどう工夫したらみんなが暮らしやすくなるか。それを考えることが大切です」とけいこさん。

これは、上京区にあるコミュニティスペース「knocks! horikawa(ノックス! ホリカワ)」で1月に行われた、第4回「知っ得(しっとく)・講座」の一場面。地域住民を対象に、「障害のある人から生活を豊かにする工夫や知恵を教えてもらう」ことをテーマに昨年から開催されています。主催は「エイブル・パフォーマンス集団『ガラ(柄)』」。身体や精神に障害のある人たち14人とサポーター10人の市民団体です。

この日はほかに、精神に障害のあるゆきさんとLGBTQ+(プラス)の支援者であるこうじさんも講師に。それぞれ「心の元気を保つ方法」、「性的マイノリティーの人との交流」をテーマにワークショップなどを行いました。進行をしていた同団体事務局の吉村夕里さんは、「けいこさんは社会福祉士、ゆきさんは『WRAP(元気回復行動プラン)』のファシリテーターでもあります。ガラには、多種多様な資格や経験を持つ障害者が集っていて、さまざまな活動を行っています」と教えてくれました。

社会の障壁をなくしていくために

「同団体の始まりは2010年。宇治市にある大学の授業の一環として行われた、『障害者と学生の交流事業』でした。やがて、参加している障害者が教材の作成や模擬演習の進行役を一部担うようになり、近隣のまちづくりのプロジェクトにも加わるようになったんです」そう話すのは同団体の代表・遠藤喜生(のぶお)さんです。

体幹機能障害のある遠藤さんも、それらに参加していた一人。

「交流事業は2019年に終了しましたが、障害者の自律的な活動を続けたいと、参加していた障害者7〜8人が中心となって同年12月、『ガラ』として設立しました」

結成当初から行っているのが、「ヒューマンライブラリー」のイベント。

「障害や生きづらさを抱える人が〝本〟役となり、参加者は本を借りるようにそれぞれの人の話を聞く、というもの。年に2〜3回実施しています。他に、メンバーや関係者と気軽に会話できる『脱力系交流会』や、障害者視点の防災や交通バリアフリーを考えるワークショップ、小学校の学童クラブとの交流も行っています」

活動の目的は、「社会的障壁をなくすこと」と遠藤さん。

「障害者だと住宅が借りにくかったり、バスやタクシーで乗車拒否をされたりということも。エリアによっては一人暮らしのサポート体制や災害時の対策が不十分など、障害者が社会で生活するにはまだ多くの壁があります。当事者の私たちが地域の人を巻き込んで活動することで、そうしたことへの気付きと理解を広げたい。そして、障害者の才能や経験が生かせる誰もが住みよいまちを目指していきたいです」

活動の詳細は、「京都市市民活動総合センター」が運営するホームページ「市縁堂」=https://shimisen-kyoto.org/shien-do-2024-05=内で紹介されています。問い合わせは遠藤さん=090(1589)1259=へ。

第6回「知っ得・講座」

「車椅子使用者たちの暮らしの工夫」

- 日時/2025年3月27日(木) 午後4時〜7時

- 会場/knocks! Horikawa(上京区奈良物町481番地 堀川出水団地第3棟314号室)

- 参加費/300円(18歳以下150円)

予約不要。聴覚障害者は以下のメールに事前に相談を。

gara01ap@gmail.com(事務局)

(2025年3月1日号より)

最新の投稿

おすすめ情報

- カルチャー教室

- アローズ

- 求人特集

- 不動産特集

- 京都でかなえる家づくり

- 医院病院ナビ

- バス・タクシードライバー就職相談会in京都

- 高齢者向け住宅 大相談会

- きょうとみらい博