年々、夏の気温が高くなっていますね。そんな中、注目されているのが〝デコ活〟です。これは、地球温暖化を防ぐために国が進めている取り組み。住まいにも〝デコ活〟が求められています。専門家に詳しく教えてもらいました。

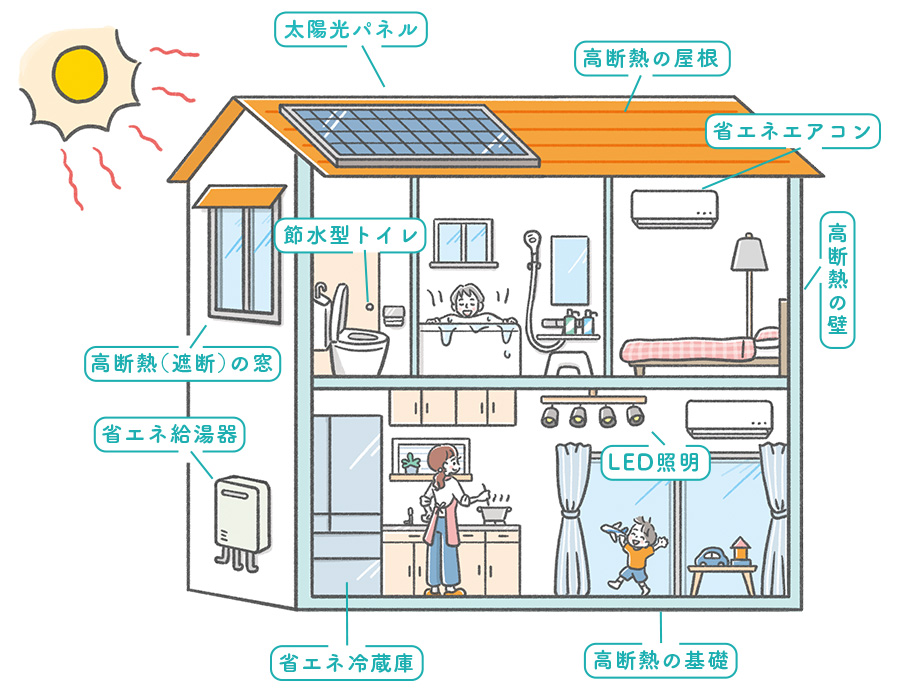

イラスト/矢田ミカ

CO2削減のための取り組みです

「デコ活は、『脱炭素(デカーボナイゼーション)』と『環境(エコ)』を組み合わせた造語です」と教えてくれたのは、京都府地球温暖化防止活動推進センターの浅井薫さん。環境省が2020年から推進する、「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称です。

「国は、2050年カーボンニュートラル(※)および、2030年度のCO2削減目標の実現に向け、国民がデコ活につながるライフスタイルに転換できるよう、啓発活動を行っています」

食べ残しを減らす、着なくなった服をリサイクルするなども、デコ活につながる行動。住まいについては、省エネ化といった、住環境を整えることでCO2を減らす考え方が広まっています。

※温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることで、実質的に排出量をゼロにすること

室内環境を改善し〝我慢しない〟省エネに

「住宅に国産の木材を使うのも、デコ活になります」

木はCO2を吸収しますが、老木になると吸収量が下がり、そのまま放置すると森全体のCO2吸収量も低下します。そこで、木材としての利用適齢期間内に伐採し、次世代の木を育てるという循環が大切なのだとか。

「木材を活用することは森の保全につながり、さらに地産地消をすれば運搬にかかるCO2の削減にも貢献できます。新築やリフォーム時に府内・市内産木材を使うことで、施主や工務店が補助金を受けられる制度もありますよ」

また、環境への配慮と同時に考えておきたいのが、住まいの機能性です。

WHO(世界保健機関)は、ヒートショックや高血圧といった健康被害の予防のために、冬の室温を18℃以上に保つよう推奨しています。

「従来の日本の住宅は断熱対応が義務ではなかったため、この基準に満たない〝寒い家〟が多いというデータが。その上、エアコンの使用を控えるといった省エネ方法が一般的でした。これからは、暑さ寒さを我慢するのではなく、断熱性能や気密性能を高めるなど、室内環境を改善することで省エネかつ健康的な生活の実現を。地球にも家族にも優しい家にすることで、環境に良い暮らしと豊かな暮らしを両立したいですね」

デコ活の推進に合わせて、住宅事情も変化しているよう。これから新築・リフォームを予定している人や、住み替えを考えている人が押さえておきたいトピックスをピックアップしました。

新築住宅の省エネ対応が義務化

2025年4月、建築物省エネ法の改正によって、新築住宅の省エネ対応が義務化。断熱等級4(※1)かつ一次エネルギー消費量等級4(※2)を満たすことが条件となり、今後も段階的な基準の引き上げが予定されています。

新築建築物の販売・賃貸の広告には「省エネ性能ラベル」(下画像)の表示が努力義務となりました。どの程度省エネに対応しているか、消費者にも一目でわかるように。家を探すとき、参考にしてみて。

「2030年には〝ZEH(ゼッチ)水準〟である、断熱等等級5かつ一次エネルギー消費量等級6が最低条件になります」(浅井さん)

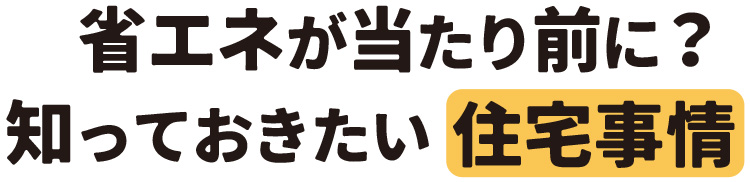

ZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(Net Zero Energy House)の略称。住宅の断熱性能を向上させるとともに、省エネ設備によって一次エネルギーの消費量を現在の基準値から20%以上削減。加えて太陽光発電などでエネルギーをつくり出す創エネで、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロ以下にすることを目指した住宅です。

「家づくりの際は、5年後の省エネ基準も視野に入れて検討していただけたら」

(※1)断熱性能を表す等級。数値が高いほど評価が高い

(※2)一次エネルギーは、冷暖房、換気、給湯、照明に使用するエネルギー(電気、ガスなど)のこと。等級は住宅の省エネ性能を表し、数値が高いほど評価が高い

既存住宅は断熱リフォームを

今住んでいる住宅の省エネ性能を高め、新築住宅の基準値に近づけることも、デコ活。その方法として「断熱リフォームが効果的です」と浅井さん。

「おすすめは、二重窓にすること。家族が長時間過ごす、リビングや寝室の窓などを優先すると、断熱効果を実感しやすいのではないでしょうか。結露・カビ対策になり、防音性アップも期待できますよ。屋根や壁の補修のついでに断熱材を入れる、〝ついでリフォーム〟も取り組みやすく、別々に行うよりコストパフォーマンスがよいと思います」

家電の省エネ性能は年々向上しています

省エネ性能の高い照明や家電、給湯器、節水型トイレなどの導入も重要です。

「例えばLEDランプは、一般的な電球に比べて消費電力が低く、寿命も長めなのでおすすめです。水銀の規制によって、2027年12月末に一般家庭用の蛍光灯の製造が中止されるので、それまでに交換しておきたいですね」

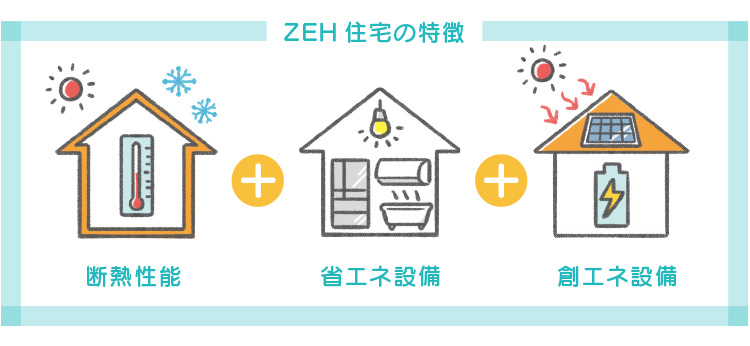

エアコンや冷蔵庫は省エネ性能が年々向上しているとか。

「古いものを長く使い続けるより、最新型に買い換える方がエネルギー効率は高いです。さらに、住宅の断熱性・気密性を高めることで、よりエアコンの省エネ性能を発揮できます」

家電も「統一省エネラベル」によって、省エネ性能を確認できます。

〝見える化〟でエネルギーの

効率化・節約も

最近は、インターネットに接続して遠隔操作ができる「IoT(アイオーティー)家電」が増えてきました。

「家庭内のエネルギーを〝見える化〟し、自動制御できるシステム(※3)も登場しています。これは、電気・ガス・水道の使用量や使用頻度をパソコンやスマートフォンから確認できるというもの。エネルギーを効率よく使えるよう、自動で照明の明るさを調整したり、就寝時間になったら消したりと、使いすぎを防げます」

(※3)通称「HEMS(ヘムス)」。ホームエネルギーマネジメントシステム(Home EnergieManagement System)の略称です

災害時にも役立つ創エネ設備が普及

ZEHの特徴の一つでもある、創エネ設備も普及しています。

「中でも太陽光発電は、太陽光を電力に変換する再生可能エネルギー。日中の使用エネルギーを節約できます。余剰電力は売電できるほか、蓄電池を設置すれば夜間も利用できますよ」

蓄電は災害時の停電にも活躍。設置コストは、7年前に比べて約3分の2になったとか。

「もし自宅に設備がなく、再生可能エネルギーを使いたい場合は、再エネ電気を提供する電力会社を探してみて。いつも通りに暮らしながら、CO2削減にも貢献できます」

家計にも優しい

「省エネ化された住宅は、効率よくエネルギーを使えるので光熱費の節約になります」と浅井さん。家計も助かるのですね。

「デコ活推進に合わせて住宅改修や設備導入をしやすいよう、国や自治体でさまざまな補助制度が用意されています。これらを活用しながら、暮らしを豊かにアップデートしていきましょう」

「リビング京都」特別編集

京都でかなえる家づくり 2025年度版

京都リビング新聞社では、2025年5月31日(土)に「リビング京都」特別編集の住宅本「京都でかなえる家づくり2025年度版」を発行。地元・京都で活躍している工務店や設計事務所のさまざまな施工例を掲載しています。本・送料とも無料で自宅にお届け。限定500冊。詳細はコチラ。

(2025年5月17日号より)

最新の投稿

おすすめ情報

- カルチャー教室

- アローズ

- 求人特集

- 不動産特集

- 京都でかなえる家づくり

- 医院病院ナビ

- バス・タクシードライバー就職相談会in京都

- 高齢者向け住宅 大相談会

- きょうとみらい博