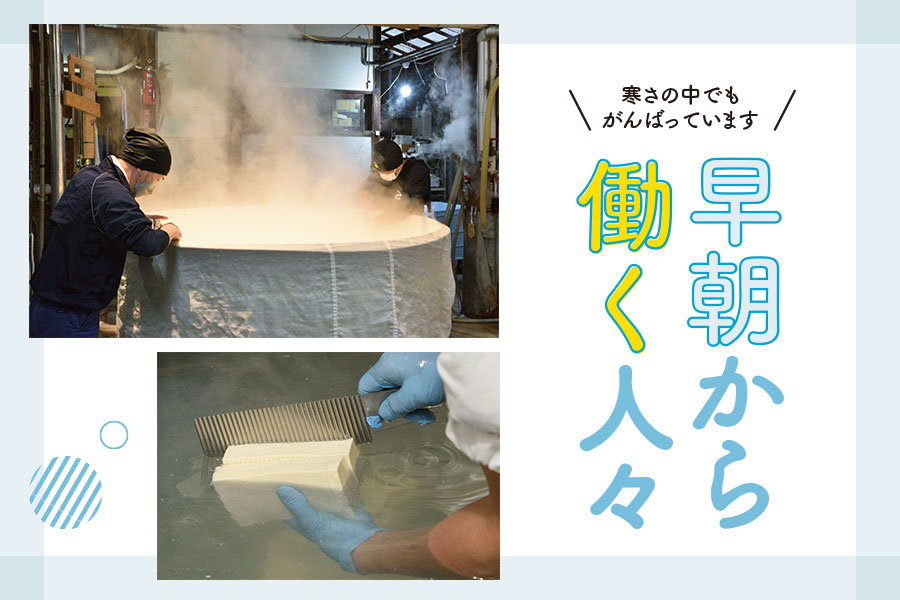

朝起きるのがつらいこの季節。そんな中、夜明け前から働き始める人たちも…。なかなか目にしない、早朝の仕事現場を取材しました。

※撮影のため、一部マスクを外しています 写真/鈴木誠一

蔵の階段を駆け上がり 7分間で40kgの「蒸米」を運び出す

佐々木酒造 大師 下浦泰彦さん

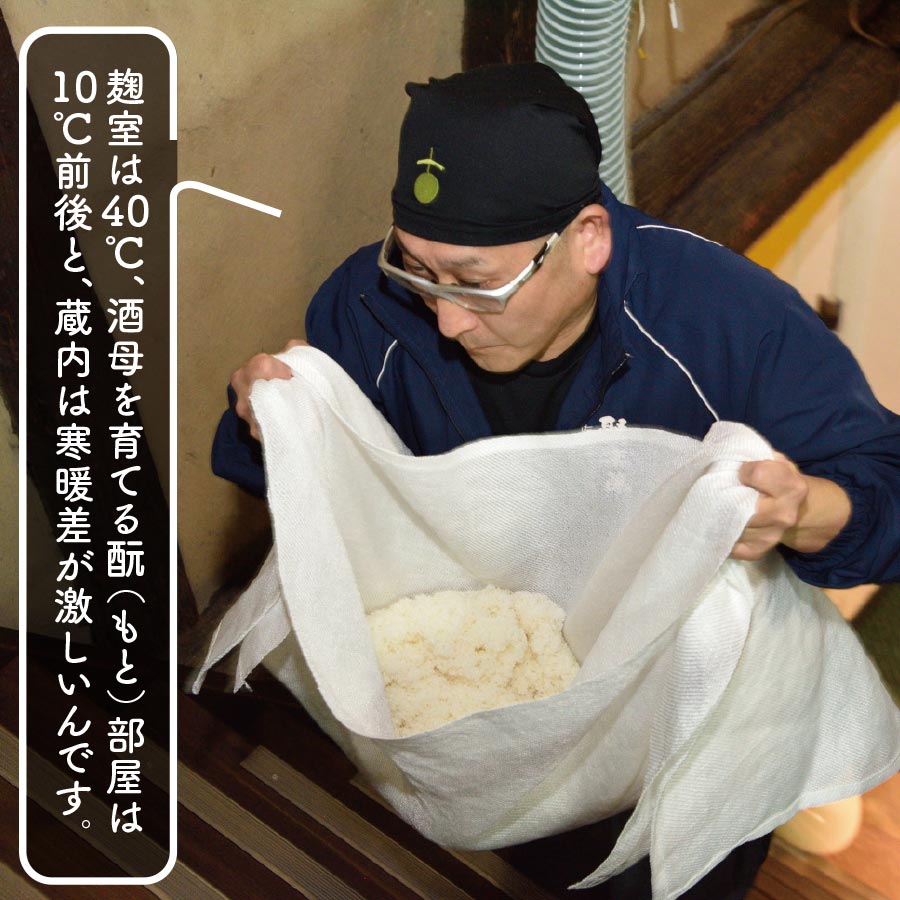

1月中旬の午前5時、「佐々木酒造」では大吟醸の仕込みに使われる麹(こうじ)作りが行われていました。

酒蔵の中は約7℃。ひんやりとした蔵の中央にある大釜から、勢いよく湯気が上がります。これは麹の元となる蒸米作り。「気温に合わせて蒸し時間を調整しています」と教えてくれたのは、下浦泰彦さん。大師(だいし)という、麹作りの責任者です。下浦さんは10月から翌3月の酒造期間だけ京都に滞在し、蔵に住み込みで働いています。蒸している間は仮眠時間。酒造りには待機時間が多く、気持ちのオンオフを瞬時に切り替える必要があるとか。

1時間半後、蒸し上がりと同時に釜から取り出された米は小分けにされ、2〜3人の手で麹室(こうじむろ)へ。下浦さんたちは15m離れた2階まで階段を駆け上がり、たった7分で40kg分すべてを運び出しました。

「米を適温に冷ましつつ、乾かないうちに移動させるスピード勝負。こうした細かな温度管理が日本酒の味を左右します」

大豆の仕込みに豆腐の切り分け 作業は冷たい水とともに

とようけ屋山本 会長 山本久仁佳さん

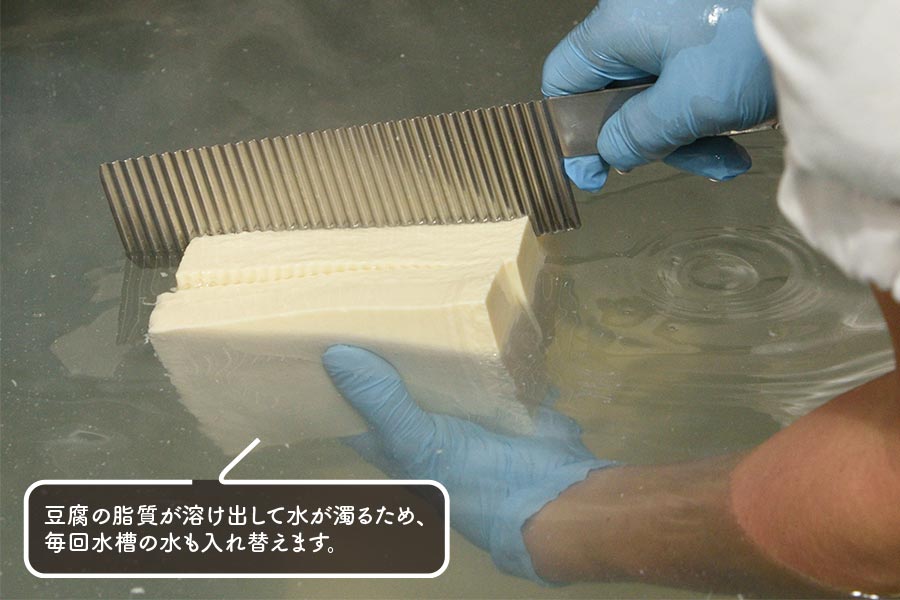

早くから開くお店といえば、豆腐店をイメージする人も多いのでは。創業120余年の「とようけ屋山本」の明かりがつくのは午前4時。豆乳作りから始まります。

取り仕切るのは同店会長の山本久仁佳(くによし)さん。毎日、大豆を水に丸一日浸して仕込み、翌朝一番にチェックします。そこから作業はスタッフに引き継ぎ、豆乳搾りや豆腐作りを監督します。

型箱に搾りたての豆乳とにがりを加えてしばらく待つと、大きな豆腐の塊が完成。「豆腐は水を張った水槽の中で切り分けるけれど、冬は水道水が冷え切っている。だから年中水温が変わらない井戸水を使っています」と山本さん。一つの型箱から種類に合わせて21〜30丁分作れますが、これを注文数によって何度も同じ作業を繰り返します。ゴム手袋を着けていてもやはり冷たく、スタッフにとってこの時期大変な作業の一つなのだとか。

出来上がった豆腐はひとつひとつ手作業でパックに入れ、ひろうすや豆乳スイーツなどと一緒に店先に並べます。

時間通りに焼き上がるよう夜明け前から生地をこねる

まるき製パン所 社長 木元廣司さん

京都にはベーカリーも多数。「まるき製パン所」では、午前6時30分の開店に合わせて準備が始まります。

「朝早くから大変といわれるけど、これが生きる道だから慣れちゃったな」と、社長の木元廣司さん。午前5時には店に来て、スタッフの出勤前に厨房(ちゅうぼう)の準備。前夜のうちに発酵させておいたパン生地を並べておきます。

「開店前から待ってくれるお客さんも。いつでも時間通りにパンができているようにするのが大切です。寒いと発酵に時間がかかるので、気温に合わせて仕込みも早めます」と木元さん。

午前6時になるとスタッフが出勤。木元さんはその後も次々と食パンや菓子パンの生地をこねていきます。スタッフが生地を焼き、具材を挟み…30分で用意したのは、10種50個以上! 見事な連携プレーです。

開店と同時に夜が明け、店先には出勤前など地元の人たちの姿が。朝食用にと、できたてのパンを買っていました。

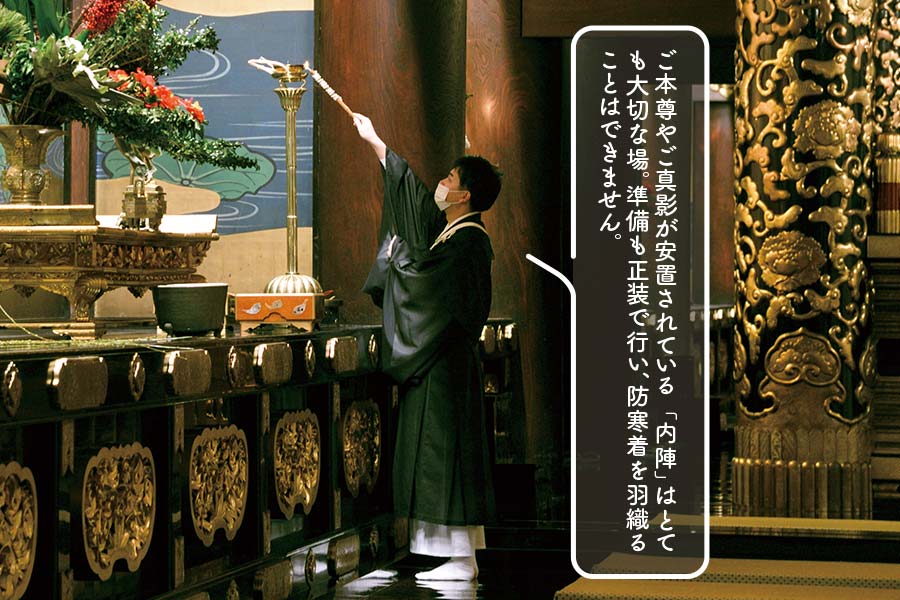

堂内に明かりをともし 朝のお勤めの準備を行う

東本願寺 参衆 笠川蓮さん

「お堂の準備は決まりごとがたくさん。御灯明(おとうみょう)に火をつける順番、火の形まで決まっています」と話すのは、東本願寺の参衆(さんしゅう)・笠川蓮さんです。参衆とは、法要が滞りなく行われるよう、準備や給仕を行う専門の僧侶のこと。

まずは、午前3時から各尊前に備える御仏供(おぶく)作り。阿弥陀堂と御影(ごえい)堂用に、毎日各1.5升のお米を炊くのだとか! そして、それぞれのお堂に御灯明をともし、背丈の2倍以上ある金障子を開けていきます。

法衣は薄着、足袋一足の笠川さん。「堂内は暖房もなく板張りなので、足の感覚がなくなるほど。お勤め中は正座で待機するのでもっと寒いんですよ」と。しかし、この仕事ならではの良いことも。

「一人で静かに準備していると、ふと普段は忙しくて気に留めなかったことが浮かんできます。そして最終チェックのときに仏前に座ってひと呼吸つく。この一息つく時間が大事なのだと思えるようになりました」

始発の乗客を乗せるため 分刻みのスケジュール

京都市交通局 西賀茂営業所運転士 倉橋寛治さん

始発のバスや電車で出勤する人もいますよね。

「朝の通勤ラッシュ時は、電車に乗り継ぐお客様のため、いつも以上に時間厳守を心がけています」と話すのは、京都市交通局 西賀茂営業所の運転士・倉橋寛治さん。

西賀茂営業所では、約150通りの運行サイクルがあり、運転士は毎日違う系統・時間帯のバスに乗務しているそう。この日、倉橋さんは37号系統の始発を担当します。

午前5時24分に出勤。その後はダイヤ表を確認し、金庫の準備、暖房設定、ミラー・タイヤなど16項目の車両点検。出発前に安全確認の点呼・アルコールチェックを行います。

午前5時49分、始発のバス停にはすでに乗車を待つ人が。暗闇の中、バスは街中に向けて走り出します。

「この時期は路面が凍結するので、より一層安全運転にも努めています。一方で、運転席から見える景色がひそかな楽しみ。霜で白くなった加茂川沿いや日の出などは、早朝ダイヤならではです」

(2023年2月4日号より)

最新の投稿

おすすめ情報

- カルチャー教室

- アローズ

- 求人特集

- 不動産特集

- 京都でかなえる家づくり

- 医院病院ナビ

- バス・タクシードライバー就職相談会in京都

- 高齢者向け住宅 大相談会

- きょうとみらい博