日々成長する子どもたちにとって食事は大切。「栄養が偏っているかも」などと心配な親もいるのでは。そこで、知っておきたい献立の考え方などを専門家に取材しました。

イラスト/フジー

成長期の食事が体のベースに

「私たちの体は食べたもので作られます。特に乳幼児から10代の間は、体の土台が形成される大切な時期」と話すのは、京都光華女子大学健康科学部講師の和井田結佳子さん。

「各臓器や骨などが成長していくためには、エネルギー源となるたんぱく質・脂質・炭水化物の3大栄養素のほか、代謝を助けたり体の構成材料となったりするビタミンやミネラルなども欠かせません。

子どもの食事においては、これらすべての栄養素を過不足なくバランスよく摂取することが大切なのです」

まずは〝3食・ 3色〟の実践から

簡単に栄養バランスを整える方法は、と和井田さんにたずねると、「まずは〝3食・3色〟を意識して」とのこと。

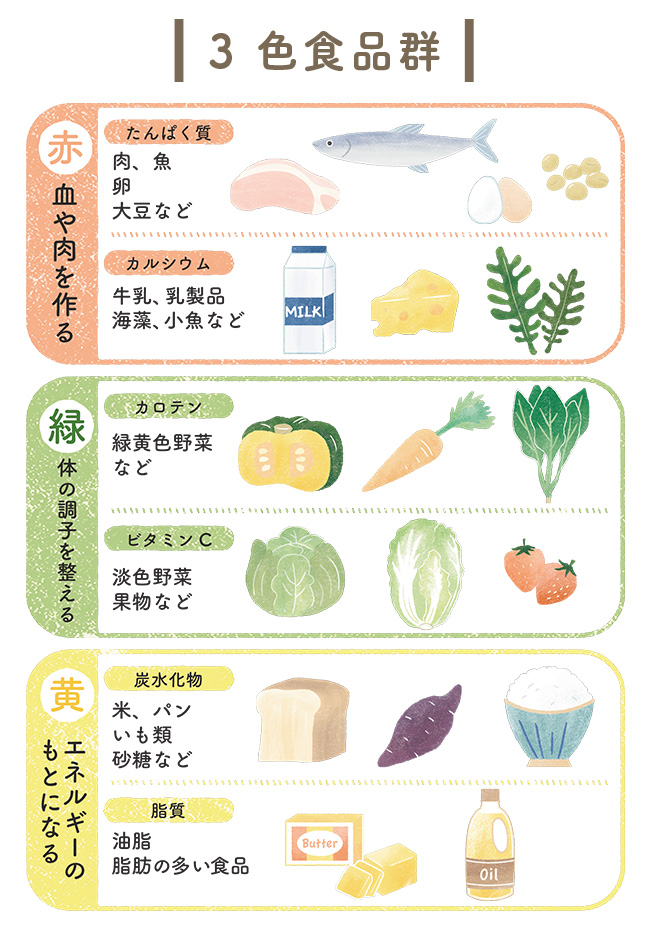

「食品を主な栄養素の働きで赤・緑・黄の3つに分けた、3色食品群という分類法があります。赤が体を作るもとになる食材、緑が体の調子を整える食材、黄がエネルギーのもとになる食材です。これらすべてを含む食事を、朝昼夕の3回食べましょう、という考え方です」(下図参照)

主食、主菜、副菜があると3色をそろえやすいですが、どんぶりやサンドイッチなどひとつの料理に盛り込んでもいいそう。

例えば朝がトーストだけ、という場合。食べなかった赤や緑の食材は昼食や夕食で多く取ればいいのかたずねると、「1日のトータルでバランスをとる考えは間違いではありません。ただ、朝食の不足分を踏まえて、昼食や夕食の内容を考えるとなると大変で、結局は補いきれないということにも。また、1食の量が多すぎるのもよくありません。栄養の偏りを防ぎやすくするには、毎食3色をそろえる方が比較的に簡単だと思います」。

この〝3食・3色〟を、できれば7割を目標に実践を、と和井田さん。「毎日でなくても、1週間のうち5日できれば十分、と考えて取り組んでもらえたら」

1日でどれだけの量を食べればいいのかに関しては、「成長により摂取量の目安も変わるので、年に一度は厚生労働省が出している『食事バランスガイド』でチェックを」。

鉄やカルシウムなどは意識して摂取を

一方で、「〝3食・3色〟の考え方は食べる量や食材、栄養素を指定するものではないため、それだけを意識していては不足しがちになる栄養素もある」と和井田さん。主に鉄、カルシウム、食物繊維、ビタミンD、ビタミンCがそれに当たるそう。

「これらは子どもの健やかな成長を促すのに重要な栄養素です。鉄やカルシウムは血や筋肉、骨の元となります。食物繊維は腸内環境を整え、ビタミンDは体の抵抗力を高める、カルシウムの吸収を高めるといった働きが。ビタミンCは抗酸化作用があり、体のバリア機能を高めてくれます。いずれも、少し足りないからといってすぐに体に影響は出ませんが、極端な不足状態が続くと心配です」

鉄は赤身魚や肉、大豆製品、カルシウムは乳製品や小魚、食物繊維は野菜、ビタミンDは魚類やキノコ類、ビタミンCはキャベツなどの淡色野菜や果物に多く含まれるそう。

「鉄やカルシウムは摂取しやすい食材が限られているので、特に意識して取り入れましょう」

逆にとりすぎの傾向にある栄養素も。

「日本の食事は塩分が多め。幼少期から適切な塩分濃度の食事に慣れておけば、将来の高血圧や動脈硬化の予防につながります。塩の代わりにだしを効かせる、余分な塩分を排出するカリウムを多く含む野菜や果物をとるといったことを心がけて。脂質も、現代の子どもは摂取目安の上限かそれ以上になりがちに。特に脂質の多いお菓子は要注意です」

買い物がポイントに

不足しがちな栄養素を無理なく日々の献立に取り入れるには〝食材を買うとき〟がポイント、と和井田さん。

「例えば1週間ごとに買い物に行く、宅配を頼むのであれば、意識的に不足しがちな栄養素を含む食品を選ぶようにしましょう。買ったら使わないと、と思いますよね」

ただ、同じ食材を一度に大量に食べると、体に負荷をかけることもあるそう。「1週間の中で分散して使いましょう」

物価高の今、活用したい大豆製品やツナ缶など

食品の値上がりが続く昨今。手頃な価格で、子どもに不足しがちな栄養素を多く含む食材を教えてもらいました。

「豆腐や納豆などの大豆製品にはカルシウムと鉄が豊富です。牛乳、チーズなどの乳製品はカルシウムの補給に。鉄、ビタミンDを多く含むマグロのツナ缶やサバ缶は、手軽に使えて子どもも食べやすいですね。体の成長や学習機能に良い影響を与えるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)も豊富です。青菜ではコマツナが手頃で、食物繊維や鉄、ビタミンCを摂取できます。

食材は旬のものを選ぶと比較的安くて栄養価が高く、おいしいのでおすすめです」

【大豆入りカレードリア】

カレーには鶏ひき肉と野菜、水煮大豆を加えてカルシウムと鉄を補足。ごはんにかけ、シュレッドチーズをのせてオーブンで焼きます

※京都光華女子大学の「第4回こども食堂料理チーム」が考案したレシピ

【材料】2人分

●ごはん 2人分

●カレー

・鶏ひき肉 50g

・タマネギ 40g

・ニンジン 20g

・ピーマン 30g

・ブナシメジ 40g

・ゆで大豆 20g

・カレールウ(フレークタイプ) 20g~(適宜調整)

・油 適量

●トッピング

・シュレッドチーズ たっぷり

【作り方】

- ごはんを炊いておく

- カレーの材料の野菜と大豆をすべてみじん切りにする

- 油を引いて玉ねぎを入れ、透き通るまで炒める。鶏ひき肉を入れて炒め、火が通ったらニンジン、ブナシメジ、ピーマンの順に加えて炒め合わせる

- 食材に火が通ったら、ゆで大豆を加えて炒め合わせる

- カレールウと水を加える。ルーのとろみ具合は固すぎず柔らかすぎないように水の量を調整する

- グラタン皿にごはんを盛り、カレーをごはんが隠れるようにまんべんなくかける。たっぷりのシュレッドチーズを乗せ、オーブンでチーズが溶けるまで焼く

※カレールーに隠し味として刻んだミルクチョコレートを少々入れてもよい

【ツナ缶のコマツナサラダ】

コマツナ、ニンジン、コーン缶とツナ缶を使ったサラダ。手軽に作れ、鉄や食物繊維もとれます

【材料】2人分

・コマツナ 100g

・ニンジン 20g

・コーン缶 20g

・ツナ缶 20g

・ごまドレッシング 適量

【作り方】

- コマツナはゆでて水気をよく絞り、2~3cmに切る。ニンジンは短冊切りにしてゆで、水気を切る。

- コーン缶とツナ缶を開けて、水気を切る

- 野菜とコーン、ツナを合わせ、ごまドレッシングを適量かけて和える

※茹でた千切りごぼうを加えると、食物繊維がより多くとれ、食感も良くなる

おやつの量や内容が食事に影響することも。親が知っておきたい、おやつの選び方を聞きました。

「特に幼児は一度にたくさん食べられないので、おやつは『補食』として必要。じゃこおにぎりやヨーグルトなどエネルギーと栄養がとれるものをあげましょう。幼児以外でも脂質の多いスナックや糖分が多い炭酸飲料などは控えて。なるべく素材を過度に加工していないもの、例えばふかし芋や果物などをおすすめしたいですね」

読者から寄せられた料理の工夫のアイデアから、和井田さんにおすすめのものをピックアップしてもらいました

ツナ卵炒め。卵だけだと食べませんが一緒にすると食べてくれます(SKさん)

「卵でとじるのは子どもに人気。ツナを入れて鉄やタンパク質もアップ」

チーズや魚肉ソーセージ、ヨーグルトなどおやつ感覚で食べられるたんぱく質の入ったものを常備(FMさん)

「おやつでも栄養のとれるものを選んでいるのがポイント」

朝のトーストはしらすチーズやツナコーン、納豆チーズをトッピングして食べる(AKさん)

「パン食でも手軽に鉄やカルシウムを補えていますね」

教えてくれたのは

京都光華女子大学

健康科学部

健康栄養学科講師

和井田結佳子さん

「栄養不足が不安だからといって、子どもにむりやり食べさせるのは逆効果。料理を手伝ってもらうなど、食を通じて親子のコミュニケーションをとることで、子どもの食事に向き合う意識も変わってくると思います」

(2025年4月19日号より)

最新の投稿

おすすめ情報

- カルチャー教室

- アローズ

- 求人特集

- 不動産特集

- 京都でかなえる家づくり

- 医院病院ナビ

- バス・タクシードライバー就職相談会in京都

- 高齢者向け住宅 大相談会

- きょうとみらい博

みそ汁にいろいろな野菜をたっぷり入れています(AMさん)

「具だくさんのみそ汁は、汁に溶け出した栄養もしっかりとれますね」