2月16日は「天気図記念日」。日本で初めて天気図が作られた日にちなんだ記念日です。天気図の読み方や天気予報について、日本気象協会に話を聞きました。

生活や経済活動に影響します

「服装や予定を決めるときに役立つ、天気予報。気温や湿度、風向きなど地球上のさまざまな観測データをもとに作成されています」とは、同協会関西支社の気象予報士・小寺啓太さん。技術が進歩したことで、花粉や紫外線といった、関連情報も観測できるようになったそう。

「天気予報は、経済活動にも活用されています。京都のように観光業が盛んな地域では、桜の開花予想の関心も高いのでは。また、雨の日は外出を控える人が増えますね。予報が商品の仕入れ量などを考える指標になります。天気は私たちの生活に、いろんな影響を与えているんですよ」

気圧の位置からわかる季節の天気図

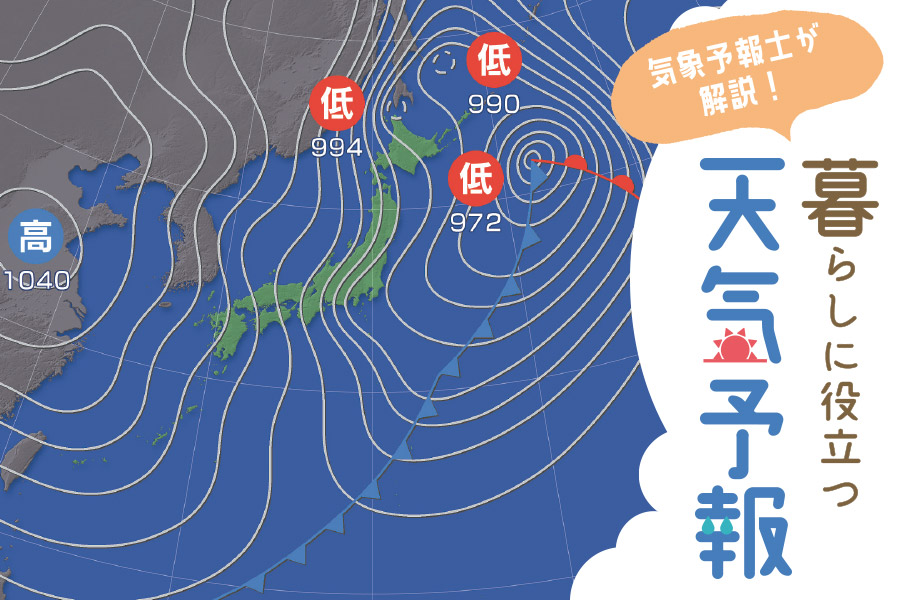

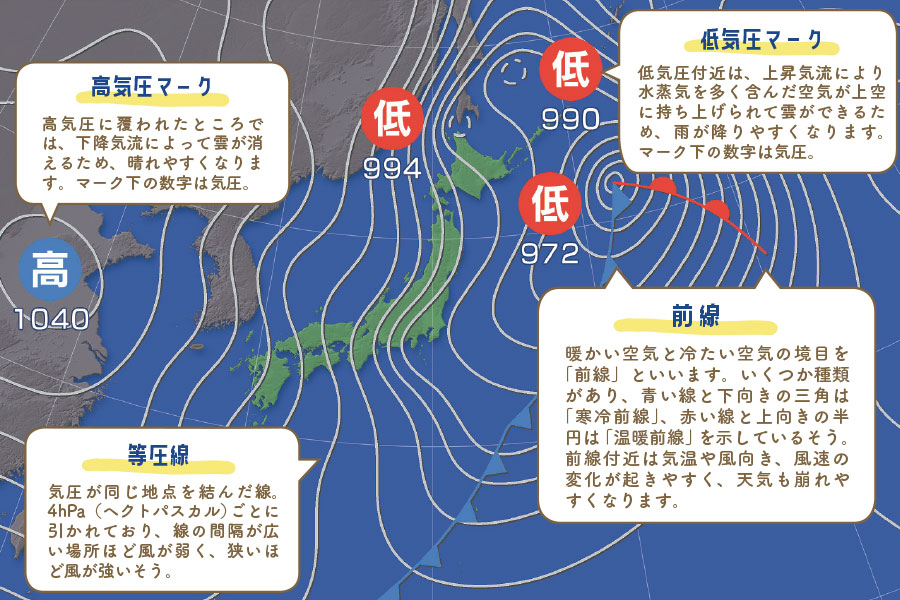

天気予報に使われている天気図は「現在の気圧配置や前線、台風の有無などが記されています。季節によって典型的な気圧配置が見られますよ」と小寺さん。

下図は2023年1月24日午後9時の天気図。図中のマークについて解説してもらいました。

「これは、冬によく見られる気圧配置。日本列島の西側に高気圧、東側に低気圧があり、等圧線が縦に並んでいるのが特徴です。

風は気圧が高いところから低いところに向かって吹くため、大陸の冷たい空気が日本海を通って日本列島に移動します。このとき、空気より水の温度が温かいため、海上で水蒸気が発生。しだいに雪雲となって日本海側の地域に雪を降らせます。

この日は京都でも記録的な大雪となり、交通機関に影響が出ました」

経験則に基づく予報には科学的根拠も

コンピューターによって、精密な予測が可能になった天気予報。それ以前はどのように天気を予測していたのでしょうか。

「昔は農作物の生育、漁業のための航海など、今よりもっと天気の影響が強かったと思います。そのため、暮らしの中に天気との関連性を見出し、予想していました。天気にまつわることわざが多く残っているのも、経験則に基づいた先人の知恵といえます。実際に科学的根拠があるものも多いんですよ」と小寺さん。

ことわざにあるように、空の様子から天気を予想することができるそう。

冬から春にかけての天気に関連したことわざを教えてもらいました。京都で見られる空模様も紹介しています。

天気にまつわることわざ

夕焼けが見えると晴れ

夕焼けが見えるということは、太陽が沈む西の空が晴れて澄んでいる状態。日本付近の大気は西から東に流れているため、西の大気が移動してきて、翌日は晴れやすくなります。

ツバメが低く飛ぶと雨

雨が降る前は、低気圧が近づいて湿度が上昇します。すると虫の羽が重くなって高く飛べなくなるため、虫を餌にするツバメもそれを追って低く飛ぶように。

朝霧は晴れ

春や秋によく見られる、朝霧。高気圧に覆われて雲もなく晴れた夜は、地表の熱が空に向かって放射されるため、空気も冷たくなります。空気中の水蒸気が冷えて水滴になると、朝に霧が発生。しかし、日が昇るにつれて霧が晴れると、青空が広がります。

三方を山に囲まれた京都市は、空気の逃げ場がない地形。冷たい空気が留まりやすく、雨の後などに冷えると、市内で朝霧が発生することも。

京都で見られる空模様

冬は、風に乗って北西から雨雲が流れてくることが多いそう。京都市内から北や西の山を見たとき、雨雲がかかって霞んで見えたり、虹がかかっていると要注意。今は晴れていても、やがて雨に変わることがあります。

冬の日没に雲一つない快晴だと、翌朝はぐっと冷え込むそう。布団と同じように、雲には地表の熱を留める効果が。雲がないと夜中のうちに空気が冷え、氷が張るほど気温が下がるのだとか。

飛行機が通った後に残る、飛行機雲。雲が長く残っている場合、空気中の湿度が高く、天気が崩れやすい傾向が。逆に早く消えるときは空気が乾燥しているので、晴れやすくなります。

防災や体調管理にも活用できます

台風や豪雨などは、ときに命に関わることも。

「自然災害の中でも、気象災害は比較的予測しやすい分野です。過去の事例や観測データをもとに、雨量の多い地域や河川を整備するなど、対策がとられています」

天気予報を見る上で、注意したいポイントについて小寺さんは、「私たちは、天気予報をわかりやすくお伝えするのが役目です。

たとえば同じ『降水確率60%』の予報でも、雲の発達具合や風向きなどの条件が違えば、雨が降ったときの雨量やピークの時間帯も大きく変わります。こうした数字以外の細やかな内容にも耳を傾けてもらえたら。備蓄を確認する、外出を避けるなど防災に生かしてもらいたいです」。

また、天気は健康面にも関係しています。冬は寒暖差によるヒートショック、夏は熱中症などが心配ですね。

「朝晩と日中の寒暖差、または日ごとの寒暖差が大きいときは、特に体調を崩しやすいといわれています。今はエアコンで簡単に室温を調整できるため、かえって外気温との差を感じることも。天気予報では、その日の気候に合う服装や過ごし方についてもお伝えしているので、体調管理にも役立ちます」

異常気象に備えを

近年の気象についても教えてもらいました。

「2024年の特徴は『暑さ』。9月でも最高気温が35度以上の猛暑日が続き、暑さがなかなか収まりませんでした。そして冬はしっかり寒く、寒暖差が激しいですね。

昔は珍しかった極端な現象が、今では日常茶飯事になっています。今後もこうした異常気象は続くと思うので、天気予報を見ながら、都度備えていただけたら」

教えてくれたのは

日本気象協会関西支社 気象予報士

小寺啓太さん

(2025年2月8日号より)

最新の投稿

おすすめ情報

- カルチャー教室

- アローズ

- 求人特集

- 不動産特集

- 京都でかなえる家づくり

- 医院病院ナビ

- バス・タクシードライバー就職相談会in京都

- 高齢者向け住宅 大相談会

- きょうとみらい博