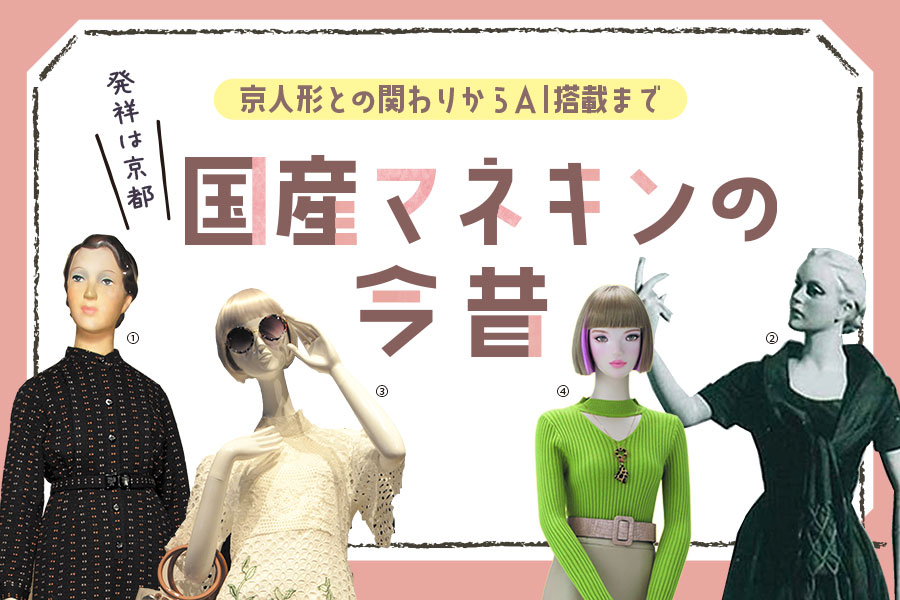

ファッション業界を支えるマネキン。実は国産の洋装マネキンの生産が始まったのはここ、京都なんです。芸術家たちを中心に、京人形の技法を取り入れながら独自の技術が発展。その歴史や、京都で誕生したマネキン企業の動きに迫りました。

人体模型を作る「標本部」が生産をスタート

1875(明治8)年、木屋町二条で創業し、主に教育用の理化学器械や模型を製造していた島津製作所。洋装マネキンの生産はこちらから始まりました。

洋装の人気が高まった大正時代、ヨーロッパから洋装マネキンが盛んに輸入されるように。

「ですが、輸入品のマネキンは蝋(ろう)製で、船での輸送中に溶けて変形しやすかったそう。人体模型を作っていた島津製作所標本部が修理を請け負ったのが生産のきっかけです」と同社創業記念資料館学芸員の川勝美早子さん。「1925(大正14)年、標本部が国内で初めて、洋装マネキンの生産を開始しました」

京人形作りの影響を受けた技法が確立

当初は素材に石こうや蝋が使われていましたが、1930(昭和5)年には和紙を用い、表面に胡粉(※)を塗って磨く京人形作りの影響を受けた技法が確立します。

その後、東京美術学校(現在の東京芸術大学)で彫刻を学んだ島津良蔵がマネキン制作に参加。「芸術家仲間らも原型作家として活躍し、より芸術性が高く造形が美しいマネキンが作られていきます」と川勝さん。

最盛期の1937(昭和12)年に生産された数は年間約5000体!

全国のシェアの85%以上を占めていたのだとか。

しかし太平洋戦争が始まると、戦況の悪化とともに同社はマネキン生産を終了。戦後は同社の関係者によって「七彩(ななさい)」「吉忠(よしちゅう)マネキン」などの新しい企業が設立され、マネキン生産が引き継がれていきます。

※ごふん。貝殻を原料にした白色の顔料

培った造形力を生かしディスプレーロボットを開発

1960年代の精巧な義眼入りマネキン、イギリスの人気モデル「ツイッギー」のマネキン…。「吉忠マネキン」(中京区)の本社を訪ねると、さまざまなマネキンたちがずらりと並んでいました。

「マネキンには、主に、目や髪があって人の姿に近い〝リアルマネキン〟と顔立ちをぼかした〝抽象マネキン〟の2種があります」とは、クリエイション本部本部長で常務取締役の川野泰さん。

同社は1946年に島津製作所から在庫を引き受け、マネキン販売をスタート。その後すぐに生産も開始しました。

「90年代以降はファストファッションの台頭とともに抽象マネキンが主流になりましたが、当社ではリアルマネキンの制作にも力を注いできました。人の姿に近づけすぎると、不気味になりがち。自然で親しみやすい造形にするには熟練の技が必要です」

その造形力を生かし、近年はロボットメーカーと共同で、動いたり話したりするディスプレーロボットを開発。役目を終えたマネキンをリサイクルする取り組みも進めているそうです。

動くディスプレーロボット「QLOGO(クロゴ)」は、アパレル店でストレッチ素材の服を着せて展示するために作られました。「QLOGO」に話す機能を加えた「QLOGO REACTIVE(クロゴ リアクティブ)」も誕生。「京都は革新的な物作りの企業が多く、挑戦しやすい環境。最新技術をどんどん取り入れて、ディスプレー演出の可能性を広げていきたいですね」(川野さん)

内蔵カメラで来店者を感知。相手に顔を向け、簡単な会話や受け付け方法の説明をします。制服を着た従業員のように見えるのがマネキンならでは

環境にやさしい素材デジタル技術を使った次世代型も

原型作家の向井良吉と前出の島津良蔵らによって、1946年に中京区で誕生した「七彩」(現本社は大阪)。1970年代の若者を忠実に再現したもの、80年代に流行した肩パッド入りの服が似合ういかり肩のものなど、時代に合ったマネキンが生み出されました。

造形だけでなく、素材にもこだわりあり。「50年代後半以降、FRP(繊維強化プラスチック)を使ったマネキンが一般的ですが、より環境にやさしい新素材を求めて試行錯誤をしています」と話すのは、企画本部 商品企画部の池田公信さん。

「2017年には、生分解されるバイオプラスチックのボディーの成形に成功。再生紙のマネキンも商品化しました」

研究機関やデジタル系企業との協業で、来客との会話、データ収集などの機能を備えた次世代マネキンも発表。

「インターネット通販の普及で市場は縮小傾向ですが、ユニークな発想でマネキンの活躍の場を増やしていけたら」

流行のファッションをまとって人々の視線を集めてきたマネキンに、新たな役割が期待されているようです。

次世代マネキン第1号は、2016年発表の「IMPプロトタイプ」。顔がスクリーンになったマネキンで、催事での演出用に作られました。これをベースに、来客案内や会話ができるAI搭載の「IMP-AI おもてなしマネキン」や、内蔵したセンシングカメラで来客の人数、性別、滞留時間などのデータを収集・分析する「てんぽビュー」も開発。

店内のどこにでも設置できるのがマネキンの強み。身に着けている商品への来客の関心度を計測できます

もう一つの国産マネキン「和装マネキン」のルーツ

かつて、洋装マネキンとは別に、和装マネキンと呼ばれる日本独自のマネキン人形が存在していました。「ルーツは、江戸から明治にかけて見せ物興行のために作られていた〝生き人形〟です。百貨店の発展とともに和装マネキンとして店頭に展示するようになりました」とは、店舗のデザイン・施工やマネキンの製造販売、ディスプレー展示を手がける「彩(さい)ユニオン」(中京区)の広報担当者。

1933年に京都で、和装マネキンを製造販売する「彩光マネキン」として創業。貴重な当時の和装マネキンと関連資料を保管しています。「記録によると、木彫りで原型を作り、型抜きした紙の張り子に胡粉を重ねて顔を彫るという方法で作っていたよう。量産できる洋装マネキンと違って、同じ顔が一つもないのが特徴です」。

11月には、環境負荷を低減する取り組みとして、当時の技術を元に作られた紙製マネキンが発表されています。

(2021年11月27日号より)

最新の投稿

おすすめ情報

- カルチャー教室

- アローズ

- 求人特集

- 不動産特集

- 京都でかなえる家づくり

- 医院病院ナビ

- バス・タクシードライバー就職相談会in京都

- 高齢者向け住宅 大相談会

- きょうとみらい博