300年の節目に感じる若冲の世界

京都の青物問屋で生まれ育った画家・伊藤若冲(じゃくちゅう)。独自の画法を編み出し、85年の生涯を閉じるまでに数多くの作品を残しています。生誕300年の今年。市内各所で若冲の作品に出合えます。作品の題材はさまざま。「若冲といえば鶏」と思っていた人も、新たな“お気に入り”が見つかるかもしれませんね。

- 1開催期間・時間

- 2料金

- 3住所・アクセス

- 4問い合わせ先

ゆかりの地に残された

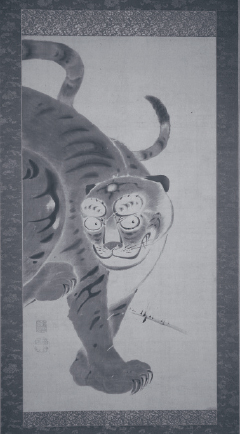

「虎図」が、すぐ間近に

石峰寺

若冲の墓があり、毎年9月10日には命日法要が行われる石峰寺(せきほうじ)。

展示物は、同寺所蔵の「虎図」をはじめ掛け軸14幅と版画6点。ガラスなど遮る物はなく、間近で細かな筆づかいまで見てとれます。

裏山には、若冲がデザインした500体を超える石像が。約230年の月日を経てこけむし、自然と一体化した姿が魅力的。釈迦(しゃか)の生涯や“さいの河原”など8場面が表現されていますよ。

石峰寺所蔵の「虎図」。トラを見たことがなかった若冲は、中国絵画を基に描いたとされています

- 「生誕三百年若冲特別展」

-

- 19月10日(土)まで。午前9時~午後5時

- 2一般1000円、大学・高校生700円、中学生以下無料(期間中は石像の見学は無料)

- 3伏見区深草石峰寺山町26(京阪「深草」駅から徒歩約10分)

- 4石峰寺=TEL:075(641)0792 ※石像の撮影、境内でのスケッチ禁止

野菜が主役の

ユーモラスな絵も

京都国立博物館

京都国立博物館では、羽の濃淡を墨で描き出した「群鶏図押絵貼屏風」や、歴史上の人物を描いた「六歌仙図押絵貼屏風」などを展示。

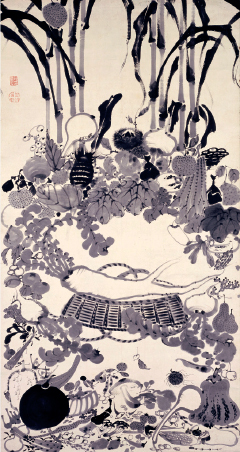

ユニークなのが、「果蔬涅槃図(かそねはんず)」。涅槃図といえば、入滅(死)後の釈迦の情景を描いたもの。でも、この絵の中央に横たわっているのは…ダイコン!

それを弔うようにカブやイモが囲みます。

青物問屋に生まれた若冲ならではの、遊び心ある作品です。

「果蔬涅槃図」 伊藤若冲筆 京都国立博物館

- 「特集陳列 生誕300年 伊藤若冲」

-

- 112月13日(火)~2017年1月15日(日)午前9時30分~午後5時(入館は4時30分まで)※月曜休館。ただし1月2日(休・月)・9日(祝・月)は開館し、10日(火)に休館。

12月26日(月)~2017年1月1日(祝・日)も休館 - 2一般520円、大学生260円、高校生以下・満18歳未満・満70歳以上は無料

- 3東山区茶屋町527(市バス「博物館・三十三間堂前」停すぐ)

- 4京都国立博物館(テレホンサービス)=TEL:075(525)2473

- 112月13日(火)~2017年1月15日(日)午前9時30分~午後5時(入館は4時30分まで)※月曜休館。ただし1月2日(休・月)・9日(祝・月)は開館し、10日(火)に休館。

30幅の掛け軸の

鮮やかさと、細やかさ

相国寺承天閣美術館

重要文化財「鹿苑寺大書院旧障壁画」の「竹図襖絵」

その制作に40代前半から10年間をささげたという30幅の掛け軸「動植綵絵(どうしょくさいえ)」。相国寺承天閣美術館では、この複製品を見ることができます。対となる3幅の「釈迦三尊像」の掛け軸とともにズラリと陳列。展示室の壁にコの字形に飾られています。

題材はキクなどの花やクジャクといった鳥類、50種の貝類、鳳凰(ほうおう)など。いずれも精巧で、彩り豊か。たとえば鶏は、トサカひとつとっても緻密なまだら模様、鮮烈な赤が際立っています。

第二展示室では「鹿苑寺大書院旧障壁画50面」も展示。こちらはモノクロなので、また違った趣を感じられそう。

- 「生誕300年記念 伊藤若冲展」

-

- 112月4日(日)までの午前10時~午後5時(入館は4時30分まで)

- 2一般800円、大学生・65歳以上600円、中高生300円、小学生200円

- 3上京区今出川通烏丸東入ル一筋目上ル(地下鉄「今出川」駅3番出口から徒歩約8分)

- 4相国寺承天閣美術館=TEL:075(241)0423

東京でも観衆を

ひきつけた「百犬図」

京都市美術館

京都市美術館では、約100点を展示予定です(一部入れ替えあり)。

東京の展覧会でも人気だった「百犬図」は、作品名からイメージできる通り、たくさんの犬が描かれ、画面を埋めつくすほど。これは〝多く見える”という錯覚効果を狙っているのだとか。そう聞くと、犬が何匹いるか数えたくなりませんか。

「百犬図」個人蔵。11月15日(火)~12月4日(日)公開

「老松鸚鵡図(ろうしょうおうむず)」個人蔵

- 「生誕300年 若冲の京都 KYOTOの若冲」

-

- 110月4日(火)~12月4日(日)午前9時~午後5時(入場は4時30分まで)※月曜休館。ただし10月10日(祝・月)は開館。10月8日(土)・9日(日)は午後7時まで(入場は6時30分まで)

- 2一般1200円、大・高校生1000円、小・中学生500円 ※土日祝は小・中学生無料。

10月3日(月)まで販売される前売り券はそれぞれ200円引き - 3左京区岡崎円勝寺町(市バス「岡崎公園 美術館・平安神宮前」停すぐ)

- 4若冲の京都 KYOTOの若冲事務局=TEL:06(4950)7555(受付時間は土日祝を除く午前10時〜午後4時30分)

ひと

ひと 食

食 健康・美容

健康・美容 おでかけ

おでかけ ファッション・雑貨

ファッション・雑貨 社会・生活

社会・生活 子育て・子ども

子育て・子ども 人間関係

人間関係