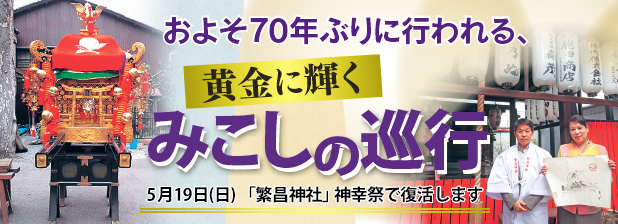

およそ70年ぶりに行われる、黄金に輝くみこしの巡行

高辻室町の一角、ビルが立ち並ぶかいわいにある「繁昌神社」。1000年もの歴史があり、武家や狩野派などの絵師とも関わりが深かったといわれています。この神社の例祭で、今年、「みこし巡行」がおよそ70年ぶりに復活します。

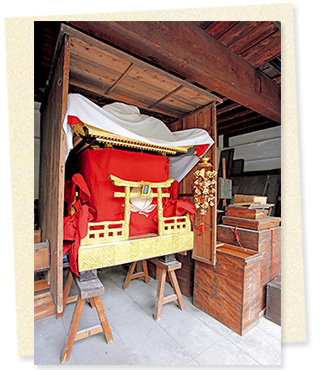

今年2月、調査のためにすべての飾り付けを施したみこし。5月の神幸祭では、台車に乗せた状態で通りを巡行します

蔵に置かれた木製の大きな箱。箱を開け、赤い布をめくると、そこには黄金色に輝くみこしが。装飾の鈴が、シャリンシャリンと、澄んだきれいな音色を奏でます。

繁昌神社で最後にみこしの巡行が行われたのは、昭和16年。当時は高辻通沿いにある神社を出て、新町通を上がり四条通へ、そこから烏丸通を下がり、松原通を西に進み、西洞院通を上がり、神社へ戻っていたのだそう。ですが、戦後、巡行は復活することなく、ここ最近は、2年に一度の例祭のときに、境内にみこしを出すにとどまっていたのだとか。

「巡行が行われていたことは聞いていたので、いつかは…と思っていました」と話すのは、この神社の責任役員をしている西端和美さん。

蔵に保管されているみこし。箱をあけてもらうと、日光を反射して黄金色が輝きを増しました。その保存状態の良さにビックリ!

古くなっていた蔵の扉を改修したのを機に、今年2月、みこしを専門家に見てもらうと、思わぬ発見が。装飾を入れた箱の一つに江戸時代の年号を表す「寛政」の文字を発見したのです。

「みこしはとてもきれいでしたので、古くても昭和の初期ぐらいのものかと思っていたんです。それが、江戸時代から手入れをされて受け継がれてきたものだと知り、驚きました」(西端さん)

このときの調査でみこしが移動に耐えられると分かり、今年巡行をすることになったのだそう。

西端さん(右)が手にしているのは、枕の下に入れて寝ると良い夢が見られるといわれている宝船の版画。「かつて繁昌神社で授与していたものです。こういったものも徐々に復刻していきたい」。左は神社復興の支援をしている濵田浩太郎さん

蔵の改修によって、貴重な資料も多く見つかりました。“巡行を見に来る人で混雑するので、車馬を通行止めに”と記した書類などが、かつての巡行の様子を知る手掛かりに。

「戦前の巡行は、夜の10時から1時まで行われる夜祭りで、通りにちょうちんを飾り、露店も出て、夜中にもかかわらず、とてもにぎやかだったようです」と西端さん。

また、「戸籍人口帳」や「買物帳」といった、当時の暮らしの様子が分かるものも見つかりました。「繁昌神社が、繁昌町の生活の中心だったことがうかがえます」(西端さん)

みこしの巡行は、5月19日(日)午後1時30分から(出座は午前10時から)。高辻通、新町通、仏光寺通、室町通、高辻通のルートで、太鼓や雅楽の演奏とともに、2回巡ります。その際、見学者には「繁昌の鈴」が配られるそう。

「巡行をすることで、神社や、祭りについて知ってもらい、地域のみなさんが楽しめるような雰囲気をつくることが大切だと思っています。せっかく動かすのですから、地域にとって“繁盛”になるといいですね」と、西端さんは、祭りへの思いを語ってくれました。

ひと

ひと 食

食 健康・美容

健康・美容 おでかけ

おでかけ ファッション・雑貨

ファッション・雑貨 社会・生活

社会・生活 子育て・子ども

子育て・子ども 人間関係

人間関係